I- aspects et facteurs DE La REUSSITE indienne

A- Manifestations de l’émergence indienne

■ « Bangalore, ville de paradoxes - Rétrospective sur les multiples héritages d’une ville moderne indienne », par D. Palacios, avril 2007 :

■ « Bangalore, ville de paradoxes - Rétrospective sur les multiples héritages d’une ville moderne indienne », par D. Palacios, avril 2007 :

« Silicon Valley indienne. C’est la première chose qu’on vous dira à son sujet. Bangalore, capitale du Karnataka, 6,5 millions d’habitants, a su profiter de l’ouverture des frontières commerciales de l’Inde dans les années 90 pour se positionner comme ville pionnière des industries aéronautique, biochimique, informatique et de service : les fameux call centres (centres de relais téléphoniques pour maintenance informatique). Aujourd’hui elle attire toujours plus de jeunes diplômés parfois prêts à changer de domaine professionnel pour profiter des salaires les plus élevés de l’inde liés à l’arrivée massive des multinationales de l’informatique. Depuis dix ans, Bangalore connaît une explosion démographique sans précèdent, couplée à une augmentation du pouvoir d’achat et à une forte inflation. Fière de participer au nouveau rayonnement de l’Inde à l’échelle mondiale, Bangalore se veut résolument moderne et culturellement tournée vers l’occident, dans un subtil équilibre entre tradition et modernité...Considérer par exemple le rickshaw comme élément récurrent à travers l’Inde, permet par comparaison d’entrevoir ce nouveau visage de la société indienne : ici le chauffeur de rickshaw parle bien anglais, conduit avec une oreillette reliée à son portable et fume des cigarettes plutôt que des bidies.

Ville de garnison - C’est sous la gouvernance britannique que Bangalore devient capitale d’état et que de nombreuses industries seront implantées. Sa situation centrale sur le plateau du Deccan en fait une place stratégique pour l’administration du sud de l’Inde : Bangalore va devenir une ville de garnison composée d’immenses cantonments qui accueilleront tant les logements des soldats, que les espaces d’entraînement ou encore toute l’industrie de l’armement. Ces nouveaux quartiers aménagés en marge de la vieille ville vont profondément structurer et contraindre le développement futur de la ville. Aujourd’hui ces espaces, appartenant toujours à l’armée, persistent sous la forme de vastes enclaves clôturées qui ont échappé à la croissance frénétique de la ville. Ils se comportent comme des poches imperméables que les réseaux routiers s’efforcent de contourner créant ainsi de véritables obstacles quotidiens à la logique urbaine. C’est ainsi qu’on peut trouver en plein centre ville entre le stadium et le quartier des affaires, un immense terrain vide de plusieurs hectares réservé aux parades militaires. Ces « poches » constituent pourtant de fantastiques opportunités foncières et paysagères pour Bangalore car elles renferment encore de larges espaces boisés, véritables poumons pour l’agglomération.

Garden city. Car c’est justement les qualités paysagères et climatiques de Bangalore qui ont attirés aussi bien l’administration coloniale que les investisseurs de technologies de pointe. Située à 1000 mètres d’altitude, sur le plateau du Deccan, elle a toujours échappé aux fortes chaleurs de l’été et constitue un lieu idéal de villégiature, dans un cadre naturel luxuriant. Dès le début du XVIII° siècle les officiers britanniques s’intéressent à une caractéristique singulière à la région : un réseau de mille et un lacs, constellation de retenues d’eaux semi artificielles qui communiquent toutes entre elles par des écluses et des drains. Ces réservoirs servaient à stocker les eaux de pluies, à irriguer l’agriculture et à recharger la nappe phréatique, selon un modèle autonome et durable de gestion des ressources naturelles. L’urbanisation rapide de la ville a provoqué la disparition de nombreux arbres et de la moitié des lacs de Bangalore en l’espace de dix ans. Les drains, eux, se sont transformés en larges égouts à ciel ouvert qui sillonnent les quartiers jusqu’aux lacs qui polluent à leur tour les eaux souterraines.

Quel héritage ? Alors vers quel modèle s’achemine maintenant la ville de Bangalore ? L’utilisation massive de l’air conditionné, la destruction des ressources naturelles, l’urbanisation anarchique, l’extrême pollution font que la chaleur se substitue peu à peu la fraîcheur légendaire de la ville. Les pouvoirs publics semblent avoir démissionné de leurs fonctions : ramassage d’ordures irrégulier, coupures d’eau et d’électricité fréquentes, état des infrastructures routières déplorable...poussent les habitants et les grandes entreprises à opter pour des solutions individuelles. Dans ce cas comment imaginer un retour bénéfique des investissements étrangers sur la ville et les services publics ? La course effrénée vers la modernité met Bangalore dans une situation ambiguë et paradoxale : elle semble avoir hypothéqué son héritage au profit d’un rêve de techno city qu’elle ne paraît pas en mesure de réaliser. Aujourd’hui on se trouve dans une situation d’entre deux, qui n’offre ni la vitalité de la ville traditionnelle indienne ni l’efficience d’une cité moderne. La vie continue, bien sûr, mais si Bangalore se veut de fer de lance de la "Shining India" on peut se demander à quel prix l’Inde va réaliser son tour de force à l’échelle mondiale. »

« L’Inde est devenue le paradis du tourisme médical. Interventions moins chères, grands spécialistes chirurgicaux et tourisme à portée de main : une formule qui séduit, malgré quelques réticences initiales sur les conditions sanitaires

Avec une croissance de 20 à 25% par an, le tourisme médical en Inde devrait représenter une activité de 1,5 milliards d'euros en 2012, soit cinq fois plus qu'en 2004. Un engouement qui s'explique par des prix moins élevés, mais aussi par la qualité des soins dispensés.

« Les médecins indiens sont beaucoup plus compétents que dans mon pays, et l'intervention, beaucoup moins chère qu'en Europe », témoigne Umeh Emeka Peter, un Nigérian venu à New Delhi pou subir une transplantation du rein. « L'opération a couté dix fois moins chère qu'en France », ajoute pour sa part Amaury, un Français installé depuis deux ans à New Delhi, qui s'est récemment fait opérer des yeux au laser.

Les prix défient en effet toute concurrence, et les établissements privés disposent d'une technologie de pointe identique à celle que l'on trouve dans les pays occidentaux. Dans ces hôpitaux de luxe, l'hygiène est par ailleurs impeccable. « Les hôpitaux qui s'adressent à des publics étrangers sont très propres et prennent toutes les précautions nécessaires. Il n'y a rien à craindre », affirme Amaury.

Ce cocktail attire de plus en plus de patients étrangers, particulièrement des gens aisés issus de pays en développement. « La moitié de nos patients internationaux viennent des pays de la région, comme le Népal, la Thaïlande, le Bhoutan, le Sri Lanka, le Pakistan. Les 25% suivants sont des Africains. Ils viennent dans nos hôpitaux, car leurs pays ne disposent pas des technologies nécessaires pour leurs traitements et les coûts sont moins élevés que ceux proposés dans les hôpitaux occidentaux », explique Banasree Basu, directrice marketing de l'hôpital Appolo à New Delhi. Quant aux clients occidentaux, ils cherchent en plus à éviter les interminables listes d'attente, qui mettent dans certains cas leur vie en danger.

Comme beaucoup d'autres établissements en Inde, l'Appolo a donc décidé de tout mettre en œuvre pour ses clients étrangers. Une aile de l'hôpital leurs est spécialement réservée, à l'écart de la foule qui arpente les couloirs du bâtiment. Et ils disposent des meilleures attentions : hébergement dans des suites de luxe, repas de qualité supérieure aux hôpitaux de base…Un bureau a même été crée pour régler toutes les longueurs administratives. « Nous nous occupons de réserver les billets d'avions, d'obtenir un visa, puis bien évidemment de réserver une chambre et de prendre rendez- vous auprès des médecins appropriés », explique Banasree Basu. L'établissement compte dans ses rangs nombre de spécialistes qui ont été formés aux Etats Unis ou en Europe. « Nous souhaitons répondre au mieux aux besoins de nos patients, or pour cela il faut des médecins qui connaissent leurs cultures ».

Après l'intervention, c'est l'occasion de découvrir l'Inde et ses trésors. Un service que l'établissement se défend de fournir, même si, au détour d'un couloir, un employé indique par la fenêtre « la route du Taj Mahal »... Il suffit de toute façon de se rendre sur le site internet de l'Apollo pour découvrir que l'hôpital propose un service « Visit India »… Une stratégie commerciale qui paie, puisque un quart du chiffre d'affaires de l'hôpital est réalisé grâce aux clients étrangers, un ratio que la direction espère faire passer à un tiers. « Lorsque nous aurons réussi à faire disparaitre cette image d'un pays qui souffre d'un manque d'hygiène, l'Inde deviendra la destination la plus prisée pour venir se faire opérer », affirme Banasree Basu avec un grand sourire. »

Sur ce sujet, voir aussi : http://www.medical-tourism-india.com/

B- Une modernisation qui s’inscrit dans la longue durée

■ Parmi les nouveaux entrepreneurs, qui ont été les premiers à bénéficier des mesures de libéralisation, on trouve la famille Ambani, qui a construit un véritable empire dans le secteur de la pétrochimie et des textiles en l'espace d'une génération. Ex : Mukesh AMBANI, Directeur du conglomérat Reliance Industries, groupe fondé par son père Dhirubhai Ambani.

■ Parmi les nouveaux entrepreneurs, qui ont été les premiers à bénéficier des mesures de libéralisation, on trouve la famille Ambani, qui a construit un véritable empire dans le secteur de la pétrochimie et des textiles en l'espace d'une génération. Ex : Mukesh AMBANI, Directeur du conglomérat Reliance Industries, groupe fondé par son père Dhirubhai Ambani.

■ Parmi les vieilles familles capitalistes de l'Inde, les Tata occupent une place de choix. Ils ont bâti un groupe qui est aujourd'hui la 1ère entreprise indienne, « avec une valeur totale estimée à 3 710 milliards de roupies (61,8 milliards d'euros), selon le Times of India. Tata, dont les activités diverses varient de l'automobile à l'acier en passant par l'hôtellerie, devance ainsi Reliance Industries (RIL) detenu par le milliardaire Mukesh Ambani et le groupe Sterlite, respectivement en deuxième et troisième position. Suivent ensuite le groupe ADAG d'Anil Ambani et le groupe Bharti dirigé par Sunil Mittal. Tata est cependant relégué en seconde position si l'on combine la capitalisation des deux entités Reliance, détenue chacune par un des frères Ambani, qui ont récemment résolu leurs différends après avoir été brouillés pendant plusieurs années. La valeur des deux groupes réunis s'élèverait à 4470 milliards de roupies (74,5 milliards d'euros), soit une capitalisation boursière supérieure de 13 milliards d'euros à celle de Tata".

Extrait de :

http://inde.aujourdhuilemonde.com/tata-devient-le-groupe-le-plus-riche-d%E2%80%99inde

C- L'Inde dans la mondialisation économique

■ Bombay, capitale économique de l’Inde - « Bombay est la capitale économique et la ville la plus peuplée de l’Inde. Son importance dans la vie économique nationale est cruciale : elle fournit 10% des emplois industriels, 40% de l'impôt sur le revenu, 20% des droits d'accise nationaux, 60% des droits de douane, 40% du commerce extérieur y transite, enfin elle rapporte au budget indien près de 40 milliards de roupies (environ 600M d'euros) d'impôt sur les sociétés. Le revenu par habitant, à 980$, y est le triple de la moyenne nationale. Les industries principales, autres que le cinéma, y sont celles de la chimie, du textile et de la pêche. Elle héberge également les bureaux de la direction de Tata Motors, et depuis mars 2008, ceux de Jaguar et de Land Rover »

Voir aussi : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombay

II- La puissance indienne : AMBITIONS ET DEFIS.

A- « La renaissance de l’inde ».

■ « Times of India veut choisir les leaders de demain », par Aujourd’hui l’Inde.

■ « Times of India veut choisir les leaders de demain », par Aujourd’hui l’Inde.

« Le quotidien national Times of India lance un grand concours national pour trouver les futurs dirigeants de l’Inde. Des leaders capables de redonner confiance au peuple, d’éradiquer la corruption et la pauvreté… Slogan de cet étrange programme : "Il est temps pour l’Inde de passer à la domination."

Au lendemain des 60 ans de l'indépendance de l'Inde, de gigantesque panneaux "Lead India" ont envahi les rues de New Delhi, Mumbai, Calcutta, Bangalore, Lucknow, Pune, Ahmedabad et Hyderabad. Ce matraquage publicitaire est le fruit d'une campagne - mi-politique, mi-médiatique… étrange mélange des genres - lancée par le populaire journal national Times of India. Objectif : trouver les leaders de l'Inde de demain.

"Dans des secteurs décisifs tels que l'administration, l'éducation ou la santé, le peuple ne croit plus en la capacité de ses dirigeants à fournir un service minimum sans avoir à graisser la patte à quelques fonctionnaires", déclare le quotidien. Alarmiste, il ajoute : "La corruption est endémique, la bureaucratie n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fût et la majorité de la classe politique semble n'avoir ni l'imagination ni le courage ni les capacités nécessaires pour réparer le système."

Times of India se propose donc de trouver l'homme providentiel qui métamorphosera le visage de l'Inde. Dans le clip promotionnel de cette campagne, la superstar bollywoodienne Shah Rukh Khan apostrophe les Indiens : "Après plus d'un demi-siècle d'existence, on nous qualifie toujours d''économie émergente', de 'super puissance potentielle' ou de 'tigre endormi'… Cela doit cesser ! Pour que les choses changent, certains doivent être prêts à incarner ce changement. Nous devons passer à la domination, à l'action, votre action."

Voici donc le programme proposé par le quotidien. Jusqu'au 7 septembre, toute personne de plus de 25 ans qui se sent l'âme de leader et ne possède pas de casier judiciaire - la précision n'est pas inutile dans un pays où de nombreux parlementaires ont eu affaire à la justice - peut inscrire sa candidature par papier libre, SMS ou sur le site lead.timesofindia.com.

Voici donc le programme proposé par le quotidien. Jusqu'au 7 septembre, toute personne de plus de 25 ans qui se sent l'âme de leader et ne possède pas de casier judiciaire - la précision n'est pas inutile dans un pays où de nombreux parlementaires ont eu affaire à la justice - peut inscrire sa candidature par papier libre, SMS ou sur le site lead.timesofindia.com.

Dans les huit villes du concours, huit participants seront présélectionnés. A l'issu d'une série de débats, présentations de projets et entretiens, un représentant de chaque ville sera élu par Time of India. Fin novembre, ces huit candidats s'affronteront pour prouver leur capacité à concevoir un projet pour la Nation, à le penser dans les moindres détails et à rassembler le peuple autour de ce dessein.

Le grand jury de Times of India offrira alors au gagnant 5 000 000 roupies (90 000 euros) pour fonder le projet de son choix et l'enverra dans le "programme de développement des capacités de dirigeant" de l'université d'Harvard. Le quotidien se propose également de devenir le "mentor des qualités et valeurs de leader du gagnant". »

■ « L’économiste indien Sanjeev Sanyal célèbre "La Renaissance de l’Inde" », par Aujourd’hui l’Inde.

« L’économiste indien Sanjeev Sanyal vient de publier son premier essai, "La Renaissance indienne ou l’essor de l’Inde après mille ans de déclin". Un livre à la gloire de la croissance indienne et du libéralisme économique.

Difficile de trouver plus optimiste que Sanjeev Sanyal. Tout est dans le titre et le sous-titre de son premier essai : La renaissance indienne ou l'essor de l'Inde après mille années de déclin. Économiste en chef à la Deutsche Bank à Singapour, Sanjeev Sanyal croit dur comme fer en l'avenir de son pays. Le 19 septembre dernier, pour le lancement de son livre, il l'a dit et répété : "l'Inde est en train de vivre des changements incroyables".

Difficile de trouver plus optimiste que Sanjeev Sanyal. Tout est dans le titre et le sous-titre de son premier essai : La renaissance indienne ou l'essor de l'Inde après mille années de déclin. Économiste en chef à la Deutsche Bank à Singapour, Sanjeev Sanyal croit dur comme fer en l'avenir de son pays. Le 19 septembre dernier, pour le lancement de son livre, il l'a dit et répété : "l'Inde est en train de vivre des changements incroyables".

Dans La renaissance indienne, Sanjeev Sanyal décortique les processus qui ont conduit son pays au déclin, après avoir été à son apogée il y a dix siècles, tant économiquement que culturellement. La raison principale : la fermeture de l'Inde au reste du monde. Mais maintenant, enfin, elle se réveille.

Pour l'auteur, tout s'est joué en 1991 lorsque l'Inde entreprend de nombreuses réformes et libéralise son économie. Il examine consciencieusement les fruits de cette libéralisation : évolution démographique, hausse des niveaux d'alphabétisation, exode rural, etc. Mais surtout, il insiste sur l'ouverture des esprits dans le pays. Désormais, l'attitude des Indiens a changé face à l'innovation et à la prise de risque.

La renaissance indienne cherche avant tout à démontrer que l'Inde est à un tournant. Et pour être à la hauteur, elle doit continuer ses réformes, tant sur le volet économique qu'éducatif. Malgré son optimisme débordant, Sanjeev Sanyal met aussi en avant les obstacles auxquels son pays peut se retrouver confronté, les enjeux qu'il devra relever. Avec la libéralisation de l'économie, "une nouvelle classe moyenne a émergé. Bientôt, elle comptera peut-être 500 millions de personnes, qui sait ? Notre système et nos infrastructures actuels ne pourront alors plus suivre". Et l'auteur de s'interroger : "Les Indiens sont-ils prêts à aller de l'avant ? Ou vont-ils hésiter, freiner et perdre leur élan ?"

Dans le luxueux salon de l'hotel Taj Mahal de New Delhi où se tenait la cérémonie du lancement de l'ouvrage, les félicitations pleuvent. Autour de Sanjeev Sanyal, des personnalités du monde économique et politique vantent ses connaissances, l'ampleur de son travail, son talent pour l'analyse. Rien de moins que Nandan Nilekani, PDG et cofondateur d'Infosys, le numéro deux de l'informatique indienne, et N.K. Singh, sénateur et ancien conseiller économique du Premier ministre. Avec insistance, tous deux louent "Sanjeev, un bel exemple de la jeunesse de ce pays, ouverte d'esprit, confiante, mondialiste". Modeste, l'auteur préfère souligner que son essai est le reflet du regard que sa génération porte sur l'Inde, "une génération qui a grandi dans l'Inde moderne, dans l'Inde libérale".

À cette génération de jouer en sorte. Pour Sanjeev Sanyal, l'Inde doit persévérer dans ses récentes performances économiques pour attirer à nouveau l'attention du monde sur son pays, et pas seulement pour "son économie, mais en tant que civilisation". »

■ « Après la Chine, l'Inde envoie une navette spatiale vers la Lune », par Amanda Winguis, Aujourd’hui l’Inde, 21/10/2008.

■ « Après la Chine, l'Inde envoie une navette spatiale vers la Lune », par Amanda Winguis, Aujourd’hui l’Inde, 21/10/2008.

« Avec le lancement, prévu pour mercredi, de Chandrayaan-1, première navette spatiale indienne à partir pour la Lune, l'Inde donne, après la Chine, le coup d'envoi d'un programme spatial pour le moins ambitieux.

Chandrayaan-1 a été lancé avec succès mercredi à 6h22 heure locale, depuis l'île de Shriharikota, dans le sud du pays. Annoncé depuis 2003, le lancement de cette première mission lunaire avait déjà été repoussé en avril suite à des problèmes techniques. L'appareil, téléguidé, part pour deux ans en orbite autour de la Lune. Les onze modules qu'il emporte (cinq indiens et six étrangers) doivent dresser une carte minérale et chimique de la surface lunaire. La navette lancera aussi au sol une sonde, chargée d'analyser la très faible atmosphère de la Lune.

Un budget limité pour un programme ambitieux - L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) attend beaucoup de cette tentative, la première du genre pour le pays, qui devrait donner une idée des capacités techniques de l'Inde. Malgré un budget limité, le programme spatial indien est ambitieux. Le pays prévoit d'envoyer un homme dans l'espace avec sa propre navette en 2014, soit onze ans après les Chinois. Une deuxième mission lunaire, avec équipage cette fois, est prévue en 2020, soit cette fois quatre ans avant la Chine. Avec peut-être soixante missions spatiales projetées d'ici à 2013, y compris vers Mars, le gouvernement indien espère rattraper son retard par rapport à son grand voisin et prouver au monde les ressources scientifiques du sous-continent. Chandrayaan-1 a bénéficié de l'aide de six agences spatiales étrangères, dont la Nasa et l'Agence spatiale européenne et d'un investissement de plus de 58,7 millions d'euros. Du gaspillage pour certains, au regard des seize satellites indiens (de communication, de télévision, d'observation) déjà en orbite, dans un pays où 240 millions de personnes vivent avec moins d'un dollar par jour.

Mais à quoi sert une mission lunaire ? Au commerce, bien sûr - Jusqu'ici le programme spatial de l'Inde avait toujours eu une optique très pragmatique, lançant surtout des satellites de communication indispensables dans un pays de cette taille. Mais aujourd'hui beaucoup ne voient pas la nécessité d'une mission lunaire. L'ISRO met néanmoins en avant les retombées économiques du projet. En avril, la mise en orbite record de dix satellites par une seule fusée, la Polar satellite launch vehicle (PSLV) avait éveillé l'intérêt des pays étrangers, attirés par des coûts de lancement bien moindres que sur le reste du marché. Fin septembre, lors de la visite du Premier ministre indien Manmohan Singh, un contrat a ainsi été signé entre Antrix, branche commerciale de l'ISRO et la filiale spatiale d'EADS, Astrium, entérinant l'utilisation de la PSLV pour la mise en orbite de satellites européens. Apports commerciaux et technologiques ainsi que développement industriel du pays doivent donc justifier la prochaine mission et les nombreuses autres à venir. Ambitieux, le calendrier serait même impossible à tenir, selon Gopal Roaj, auteur d'une « Histoire du programme spatial indien ». Il admet néanmoins que le lancement de Chandrayaan-1 est pour l'Inde « une étape importante ». Il ajoute, dans le Times online : « Si vous voulez explorer l'espace, la Lune est là où vous devez commencer. » Une Chandrayaan-2 pourrait ainsi repartir vers la Lune dès 2011, pour s'y poser cette fois. »

B- Comment devenir la deuxième economie mondiale ?

■ Données démographiques :

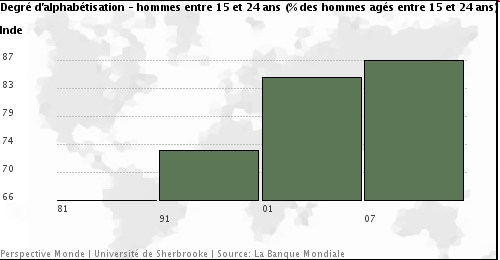

Evolution du taux d’alphabétisation de 1981 à 2007

Evolution du taux d’alphabétisation chez les femmes de 15 à 24 ans de 1981 à 2007

Evolution du taux d’alphabétisation chez les hommes de 15 à 24 ans de 1981 à 2007

■ L’éducation en Inde :

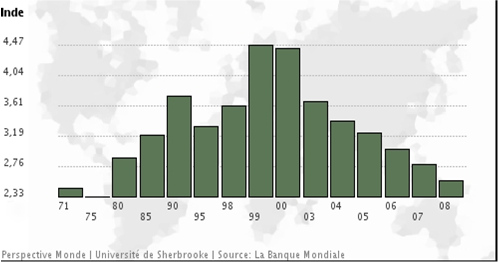

Evolution des dépenses publiques dans le secteur de l’éducation en % du P.I.B., de 1971 à 2008.

Evolution du taux d’inscription dans un établissement d’études secondaires, en % de la population, de 1971 à 2008.

C- Les contreparties d’une croissance rapide.

■ Les métropoles indiennes touchées par la flambée des prix de l'immobilier », par , Aujourd’hui l’Inde.

■ Les métropoles indiennes touchées par la flambée des prix de l'immobilier », par , Aujourd’hui l’Inde.

« Les prix de l’immobilier explosent à New Delhi, Mumbai Hyderabad ou Bangalore. Les logements manquent et les prix s’emballent. Un phénomène qui touche autant les particuliers que les entreprises. L'Inde paie le prix d'une croissance économique rapide.

Depuis 2004, les prix des logements ont triplé à New Delhi, Mumbai et Hyderabad, d'après une étude de l'Asian development bank. En 2006, les prix à la location ont augmenté de 79 % à New Delhi. Les prix s'emballent car la demande de logements dans les grandes villes explose. Une hausse qui n'est contrôlée, ou réglementée, par aucun organisme. Le Municipal Council of Delhi (mairie) établit un prix de vente minimum mais ne fixe aucun plafond. Un locataire peut donc voir son loyer augmenter de 100%, d'une année sur l'autre. Nombreux sont ceux qui ont des difficultés à se loger et comptent sur le soutien de leur famille. Sidharta, travaille dans un call center et touche 12 000 roupies par mois (220 euros). A 29 ans, il n'envisage pas de quitter l'appartement familial. "Avec ce salaire, je ne peux pas me permettre de louer un appartement", déplore-t-il. Quant à Vijay, 30 ans, il touche 30 000 roupies (600 euros) par mois en travaillant pour une ambassade à New Delhi. Avec sa femme, ils louent un appartement de deux pièces au bord d'un des périphériques de New Delhi à 10 000 roupies par mois (200 euros) sans les charges. Seul à payer, Vijay compte sur l'aide financière de ses parents pour joindre les deux bouts. D'autres, plus aisés, préfèrent acheter un logement par l'emprunt. D'autant que les taux d'intérêt sont peu élevés. Selon une étude réalisée en 2007 par Ernst & Young, 80 % des emprunts sont destinés à l'achat de logements. Quant à la demande d'appartement de luxe : elle s'envole et les prix suivent. Selon le "rapport sur la richesse" publié par le groupe immobilier anglais Knight Frank et Citi Private bank (filiale de la banque américaine Citigroup), le prix des propriétés de luxe a augmenté de 50 % en Inde, en 2006. La demande augmente tant chez les particuliers que chez les entreprises. Par exemple, à Mumbai, Hyderabad ou Bangalore, le nombre de sociétés de "I.T" (information et technologie) a explosé en deux ans. Toutes ont dû trouver des bureaux, préférant des endroits neufs et modernes. D'après une étude publiée par le cabinet CB Richard Ellis, Nariman Point, à Mumbai, est le 5ème quartier d'affaires le plus cher au monde. Connaught Place à New Delhi arrive en 10ème place, devant Paris, Hong Kong et Shanghai. Toutefois, les banques prévoient une baisse des prix de vente. La Reserve bank of India, la banque centrale, a augmenté trois fois les taux d'intérêt depuis décembre dernier, afin de juguler une inflation supérieure à 6%. Le nombre de prêts bancaires a diminué, soulageant la demande. Le rapport du groupe américain Citigroup publié ce mois-ci en conclut que "les prix du foncier vont bientôt baisser". Le problème de pénurie de logements est toutefois crucial. Selon l'Asian Development bank, l'Inde devra construire 10 millions de nouveaux logements d'ici 2030 pour satisfaire les besoins de la population ».

■ « New Delhi est en pleine modernisation mais à quel prix ? », par Aujourd’hui l’Inde.

■ « New Delhi est en pleine modernisation mais à quel prix ? », par Aujourd’hui l’Inde.

« New Delhi sera une "world class city" : voici le slogan du gouvernement de Delhi qui justifie ainsi tous les travaux entrepris dans la ville dans la perspective des Jeux du Commonwealth de 2010. Extension du métro, des bus, construction d’hôtels, etc. : la capitale de la puissance montante se transforme. Mais les critiques sont nombreuses, craignant que New Delhi ne se développe qu'au profit de la classe aisée.

Traverser New Delhi du nord au sud relève de l'exploit. Les travaux du métro s'entrecroisent avec la construction de nouvelles voies de bus, les piétons ne savent plus comment traverser tandis que les millions d'automobilistes deviennent fous. L'ère des grands chantiers est arrivée : des routes à quatre voies, 40 nouveaux ponts suspendus, trois lignes de métro, des voies de bus spéciales, dix-neuf grands hôtels, des centres commerciaux et même des stades rénovés et un village pour sportifs… Car ces grands travaux ont un but, l'organisation des Jeux du Commonwealth en octobre 2010, à New Delhi. Sheila Dikshit, la ministre en chef du territoire de Delhi où se situe la ville, en a fait son projet phare. New Delhi doit devenir une "world class city" afin d'accueillir près de 10 000 athlètes internationaux et leurs supporters. Selon la DDA (Delhi development authority, en charge de tous les chantiers entrepris dans la ville), une "world class city" se développe en ayant en ligne de mire "les conventions et congrès internationaux, le tourisme et le sport international". Les autorités de la ville et du territoire ne lésinent pas sur les moyens pour y parvenir : près 7 milliards de dollars seraient investis pour offrir à New Delhi le lifting nécessaire. (1) Au-delà du fait qu'il est peu probable que tous les travaux engagés soient terminés pour octobre 2010, de nombreux observateurs restent sceptiques quant à l'utilisation de ces sommes d'argent faramineuses et l'inanité de certains projets (comme l'idée d'un stade de rugby finalement abandonnée devant la pression des opposants, ahuris qu'un tel projet voit le jour dans un pays où personne n'y joue). Hazards, le centre de réflexion sur les conditions de vie des habitants de Delhi dénonce un projet en forme de cadeau pour les grands groupes privés. Les chercheurs du centre ont passé des mois à tenter de comprendre quelles sommes allaient être allouées à quels projets et pour quels résultats. Ils en concluent que ces jeux sont avant tout "une stratégie économique pour servir les gros intérêts financiers à travers un programme de modernisation de la ville", une stratégie qui favorise "une privatisation de l'espace" duquel sont exclus les habitants les plus défavorisés. Hazard rappelle non seulement que les sommes engagées auraient pu servir "au logement social, à l'éducation ou à des équipements sportifs pour tous", mais aussi que pour préparer les jeux, la ville est en train de déplacer les populations "qui ne font pas bonne figure, les mendiants (estimés à 60 000) et les vendeurs de rue en premier lieu, sans leur proposer d'alternative". Le centre reconnaît l'intérêt de certains projets comme l'extension du métro ou les nouvelles voies de bus mais critique la méthode. "Les nouvelles lignes desservent des lieux déjà bien connectés ou bien elles se dirigent vers des zones peu habitées, ne prenant pas en compte les grandes migrations quotidiennes ; seules les classes supérieures déjà bien loties en bénéficient", explique Dunu Roy, directeur de Hazards. Une critique reprise par la chercheuse Amita Baviskar qui s'interroge : "Pourquoi est-ce que l'on dépense 300 millions de dollars à créer encore plus de routes, à couper des arbres, à faire de la vie du piéton et du cycliste un cauchemar ? Il y a deux raisons que le gouvernement ne peut ignorer : la première, l'intérêt des classes aisées de la ville qui ne voient pas plus loin que leur nouvelle voiture ; la seconde, l'intérêt financier des constructeurs de routes qui se compte en milliards." (2) D'autres s'inquiètent surtout des conséquences environnementales. Ainsi, la construction du village des athlètes sur les rives de la Yamuna fait hurler les militants écologistes : les rives sont une zone inondable dont le fleuve a besoin pour éponger les quantités d'eau qui se déversent pendant la mousson. Selon eux, cette zone devrait être interdite à la construction. Mais le gouvernement de Sheila Dikshit n'en démord pas, il veut canaliser le fleuve pour faire de ces rives une zone immobilière. Quand on interroge la DDA au sujet de ces critiques, voici la réponse, "ces militants se font surtout de la publicité ; mais c'est dommage qu'ils ne comprennent pas que la modernisation a un prix". »

Notes : (1) Données calculées par le centre Hazard, publiées en septembre 2007 dans un document intitulé "2010 Commonwealth games in Delhi : How much does national prestige cost ?". (2) Article paru dans le supplément du magazine Outlook, Delhi limits, le 11 juillet 2007.

■ « Bombay croule sous les déchets », par , Aujourd’hui l’Inde, .

■ « Bombay croule sous les déchets », par , Aujourd’hui l’Inde, .

« Chaque jour, la capitale économique indienne génère 10 000 tonnes de déchets solides, alors qu’elle n’est équipée pour en gérer que 6000. Des mesures sont prévues pour améliorer la situation, mais dans l’immédiat, la ville vient d’être classée parmi les plus sales du monde par le magazine Forbes.

Le dos voûté, Kamla balaie et fait des piles de détritus. Pooja les ramasse et les charge dans des corbeilles en plastique posées sur une charrette. Jour après jour, de 4 à 10 heures du matin, ces deux femmes nettoient les rues autour de la gare de Bandra, dans la banlieue nord de Bombay. Sans gants, ni masques, pour 3200 roupies par mois (moins de 50 euros). "C'est dur, mais au moins nous avons un travail, et nous sommes utiles à la communauté", affirme fièrement Kamla. "Imaginez ce que serait la ville si nous n'étions pas là : une gigantesque décharge !", continue Pooja.

Après les avoir collectés, les employés municipaux de Bombay conduisent les détritus dans les poubelles communales, qui sont ensuite acheminées vers les sites de stockage, au nord de la ville. La municipalité dépense pour cela quelques 20,6 millions d'euros par an. Mais avec 20 000 employés pour plus de 13 millions d'habitants, les montagnes de déchets continuent de s'accumuler dans les rues de la mégalopole. Bombay vient d'ailleurs de recevoir le titre peu glorieux de septième ville la plus sale du monde dans le classement du magazine Forbes. Avec l'augmentation constante de sa population, la capitale économique de l'Inde génère chaque jour 10 000 tonnes de déchets solides. Mais la ville n'est, pour le moment, équipée que pour en recevoir 6000.

"La situation devient critique, reconnait R. A. Rajeev, commissaire municipal en charge des déchets solides de Bombay, mais les autorités cherchent de nouveaux espaces de stockage". La municipalité a notamment repéré un terrain de 17 hectares à Dahisar, au nord de la péninsule. Problème : le site jouxte le Parc National Sanjay Gandhi... De quoi susciter une levée de bouclier immédiate des écologistes, qui soulignent que la réserve naturelle fait office de véritable poumon pour la ville. Les riverains ne sont guère plus enthousiastes. : "Nous avons l'habitude d'aller y déjeuner en famille, c'est un des rares espaces préservés de Bombay", se plaint Kandida Sinha, qui habite le quartier de Dahisar. La maire, Shubha Raul, est également opposée au projet. Résultat : le dossier, pourtant classé urgent, est dans les tiroirs depuis 13 mois...

Incapable de s'en sortir seule, la municipalité réclame 72 millions d'euros à l'Etat central, qui vient d'en débloquer un peu moins de dix. Un quart de la somme doit également être versée cette année. En attendant, seule une fraction des déchets est traitée et transformée ( en engrais organique et en pastilles de combustible, ndlr), la ville ne disposant pour l'instant que d'un seul centre de traitement, à Kanjurmarg.

Dans ce contexte, c'est pour l'instant le secteur informel qui ramasse et recycle une partie non négligeable des déchets. Des dizaines de milliers de personnes vivent en effet en revendant les matières recyclables à des grossistes. Le papier est principalement traité dans les usines de Belapur, alors que Chembur réceptionne les déchets de verre. Avec plus de 1400 unités de recyclage, le bidonville de Dharavi récupère de son côté la majeure partie des matières plastiques.

Le ministère de l'Environnement a récemment annoncé une modification de la loi concernant la gestion des déchets, impliquant des critères environnementaux plus stricts et la participation du secteur privé. Le marché est gigantesque.

■ « Bhopal, l’infinie catastrophe », par Olivier Bailly, Le monde diplomatique, 2004.

■ « Bhopal, l’infinie catastrophe », par Olivier Bailly, Le monde diplomatique, 2004. « Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, à Bhopal, en Inde, un nuage toxique d’un des gaz les plus dangereux de la chimie industrielle s’échappait d’une usine filiale de la multinationale américaine Union Carbide. La catastrophe causait plusieurs milliers de morts et plus de 300 000 malades, dont beaucoup, handicapés, vivent toujours dans des conditions déplorables. A ce drame a succédé le scandale d’une impunité qui a permis aux dirigeants d’Union Carbide d’échapper à la justice indienne et à leurs responsabilités. Comme s’il s’était agi d’une catastrophe naturelle imprévisible et contre laquelle on ne pouvait rien...

Gas Miyan pourrait être le symbole d’une lutte, l’icône d’un drame à ne pas oublier. Mais ce jeune homme de 20 ans se tient simplement parmi les autres dans le quartier déshérité de Nawab Colony, à Bhopal. Ses joues sont déchiquetées par des boutons et son corps chétif peine à se déployer. Quand on se met sur la pointe des pieds en face de sa maison, une construction illégale, on peut apercevoir la torchère de l’ancienne usine, l’entreprise qui a bouleversé sa vie...

Gas Miyan est né le 3 décembre 1984. Cette nuit, le ventre rond de sa mère Champa réjouit son père, Eshaq. Soudain, à proximité, un gaz hautement toxique, l’isocyanate de méthyle (le MIC, à base de phosgène, le fameux gaz moutarde), s’échappe du réservoir E610 de l’usine d’Union Carbide India Limited – UCIL –, où sont produits deux pesticides, le Temik et le Sevin. De l’eau a pénétré dans la cuve et provoque une réaction chimique. Des systèmes de sécurité supposés prévenir tout désastre, pas un ne fonctionne cette nuit. Suite à un plan d’économie drastique, ils sont soit défaillants, soit en réparation. Dans la salle de commandes de l’usine, le manomètre du réservoir E610 indique bien une surpression, mais les employés ont l’habitude de ces aiguilles qui s’affolent inutilement, faute d’entretien, et ne s’en inquiètent plus guère. Quarante-deux tonnes de MIC se répandent alors sur la cité, une quantité deux fois supérieure au stockage maximum autorisé.

Le gaz atteint les premières habitations. Champa et Eshaq entendent des cris, les voisins toussent, les yeux deviennent brûlants. Beaucoup de personnes meurent immédiatement dans leur lit, un épais brouillard gomme les environs, la ville entière suffoque dans la rue. Champa et Eshaq se perdent. Enceinte et parvenue à terme, Champa court vers le Ghandi Ladies Hospital. A bout de souffle, assaillie de douleurs au ventre, elle s’arrête en chemin et accouche au bord de la route. Un enfant naît dans la fureur de la plus grande catastrophe chimique au monde. Ne sachant comment l’appeler, ses parents nomment leur fils... « Gaz » – « Gas Miyan »...

Gas fait partie des 500 000 vies abîmées par cette catastrophe. Des milliers d’autres ont été emportées. Gas n’a jamais travaillé, son insuffisance respiratoire l’empêchant d’effectuer un labeur physique. Il n’étudie pas, parce que sa famille n’a pas d’argent. Jovial, il dit ne pas avoir encore décidé ce qu’il allait faire plus tard, mais Union Carbide a terriblement réduit le champ des avenirs possibles. « S’il n’y avait pas eu cette catastrophe, dit-il, je serais aujourd’hui en bonne santé et pourrais nourrir ma famille. »

La multinationale américaine n’a pas toujours été synonyme de désolation. En 1978, sous la pression du gouvernement indien, qui cherche alors à atteindre la sécurité alimentaire à travers la « révolution verte », Union Carbide construit à Bhopal une usine pour produire 5 000 tonnes de pesticides par an. Les habitants appréciaient cette installation pourvoyeuse d’emplois, rapidement encerclée par les quartiers pauvres. « En face de l’entrée du site, il y avait un restaurant où l’on discutait avec les travailleurs, se souvient M. Jagee Miyan. Tout le monde était content d’Union Carbide. C’était très gros, même pour une ville comme Bhopal. Et c’était américain, donc c’était bon. Quand on allait y travailler, on recevait 50 roupies par jour pour nettoyer les allées, un bon salaire pour un travail facile. »

Le relatif échec des ventes du Sevin en Inde rend l’usine déficitaire à partir de 1982. Pour pallier les pertes, la direction diminue les frais de fonctionnement et licencie une bonne partie du personnel qualifié, l’effectif global passant de 1 500 à 950 employés. Conséquence, des problèmes liés à la sécurité se font jour – cinq importantes fuites de gaz en 1981 et 1983 provoquent un décès et 47 blessés. Sans aucune réaction digne de ce nom. Jusqu’à l’accident fatal.

Comme la plupart des victimes de cette logique criminelle, Jagee, Gas et leurs parents ont reçu en compensation 25 000 roupies – 715 euros –, prix de leur santé envolée. Une somme insuffisante pour vingt ans de douleur. Cet argent provient des 470 millions de dollars qu’Union Carbide a versés en 1989 à l’Etat indien pour dédommager les victimes. Représentant ces dernières dans les négociations, en vertu du « Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act » du 29 mars 1985, l’Etat a bâclé sa tâche. Les responsabilités pénales de la multinationale et de ses dirigeants sont passées à la trappe en échange d’une indemnisation près de six fois inférieure aux 3 milliards de dollars initialement demandés. En quelque sorte, une nouvelle virginité à bas prix.

« Le résultat d’une bataille fantoche, tranche M. Sattynah Sarangi, responsable de l’organisation non gouvernementale (ONG) Sambhavna Trust, qui gère une clinique à Bhopal. La stratégie d’Union Carbide a été de tout mettre sur le dos du gouvernement, ainsi que sur sa filiale indienne, Union Carbide India Limited. » Les victimes ont ressenti l’accord de 1989 comme une trahison, et ont considéré l’Etat indien comme complice des multinationales. En refusant de poursuivre Union Carbide pour son crime industriel et en acceptant un dédommagement aussi faible, ce gouvernement a validé le terrible pari économique de nombreuses multinationales : une vie dans le tiers-monde ne vaut pas le centième d’une vie dans un pays industrialisé. Les calculs pour fixer un montant d’indemnité ont tenu compte d’une espérance de vie restante ne dépassant pas trente ans et d’un revenu moyen par ménage de 800 roupies (23 euros) par mois.

Dans la plupart des cas, les familles ayant perdu un proche ont touché entre 50 000 et 100 000 roupies (1 430 et 2 860 euros). Une somme dérisoire. En comparaison, chaque famille victime du drame de Lockerbie a reçu 4 millions de dollars, soit environ 1 500 à 3 000 fois plus.

Ce maigre butin aurait dû, dès lors, être réparti avec encore plus d’attention. Pourtant, la distribution des compensations n’a cessé depuis vingt ans de faire grincer les dents ; le solde des 470 millions de dollars ne sera distribué qu’à la fin de cette année 2004 – le gouvernement indien ayant décidé de clore les dossiers de demande d’indemnisation (avec les intérêts, environ 300 millions de dollars). Vingt ans après le drame !

Depuis le début, l’Etat a été incapable de fournir des chiffres exacts et des méthodes scientifiques pour identifier les victimes de la catastrophe. « Quand l’accord a été signé, en 1989, les personnes touchées par le drame se chiffraient à 10 000, explique N. S. Sharma, journaliste à The Tribune. En 1995, au moment de verser l’argent, elles étaient 67 000 ! Comment est-il possible que, au moment de l’accord, plus de quatre ans après le drame, le chiffre n’ait pas été correct ? »

Le plus grand défi était la mise sur pied d’un système d’identification des victimes, car rien ne distingue systématiquement un patient affecté par le MIC d’un autre malade. Aussi, faute d’informations médicales suffisantes concernant les effets du gaz sur les êtres humains, le critère géographique a-t-il prévalu. Un haut conseil médical a déterminé les quartiers traversés par le nuage toxique. Parmi les 56 zones de Bhopal, 36 ont été scientifiquement considérées comme « affectées ». Toutes ces zones étaient dans la vieille ville.

Pour recevoir une compensation, il fallait donc prouver deux faits : avoir habité l’une des 36 zones touchées la nuit du drame et disposer d’un document médical attestant d’une maladie. Mais, dans un pays où, surtout parmi les plus pauvres, la demande de papiers est perçue comme une tracasserie inutile, la corruption de l’administration, la faible alphabétisation des victimes et l’ampleur de la catastrophe ont vite mis à mal ces procédures. Des victimes mal informées ont ainsi repris tant bien que mal le cours de leur vie dès le lendemain du drame, tandis que d’autres personnes s’engouffraient dans les failles de la bureaucratie.

« Ce système a engendré un commerce de documents falsifiés, témoigne N. S. Sharma. La nuit du 3 décembre 1984, j’étais à Jammu, dans le Cachemire, à des milliers de kilomètres de Bhopal. Pourtant, quand je suis arrivé à Bhopal, en 1991, on m’a proposé, pour 800 roupies (23 euros), une carte prouvant que je résidais dans une zone affectée. » « Quant aux preuves médicales, complète M. Ravi Pratap Singh, de l’Action Aid India, des médecins vous en fournissaient pour 1000 roupies. »

Victimes ou non, des centaines de milliers de personnes profitent ainsi de soins gratuits depuis vingt ans. Curieusement, pourtant, les personnes rencontrées, souvent démunies, évitent de recourir aux soins gouvernementaux. M. Murlidhar-Sahu fait ainsi appel aux « privés », dont les échoppes et les affiches sont omniprésentes dans les rues de Bhopal : « Je préfère ne pas aller dans un hôpital gouvernemental. C’est inutile, les queues sont trop longues et il faut trop de documents. » Champa, elle, prétend que son médecin lui a conseillé de consulter un privé, et, comme d’autres, affirme que les médicaments qu’elle reçoit des structures gouvernementales sont inefficaces. Nihin, 22 ans, alterne pour sa part soins gouvernementaux et soins privés. Appuyant ces témoignages, M. Sattinah Sarangi n’est pas tendre avec les services médicaux de l’Etat : « Ces hôpitaux n’ont toujours pas de protocole de traitement permettant des prescriptions méthodiques, adaptées à des symptômes multiples et complexes. Dirigés par des bureaucrates, ils sont en outre de piètre qualité. Ensuite, le gouvernement a arrêté en 1994 toutes ses recherches sur les effets du MIC, alors qu’il aurait été essentiel d’observer sur le long terme l’évolution des cancers ou celle des enfants exposés au gaz. »

Pourtant, le gouvernement central et l’Etat du Madhya Pradesh ont mené des projets concrets pour le bien-être de la population. En plus des soins gratuits, des rations alimentaires, du blé, du riz, du sucre sont toujours distribués, vingt ans après les faits ; des ateliers de réinsertion professionnelle ont été installés, de modestes compensations financières ont été rapidement distribuées, un département a été spécifiquement créé pour gérer les problèmes liés à la catastrophe. Aussi le discours des autorités locales est-il bien plus enthousiaste à l’heure des bilans : « Le gouvernement de l’Etat du Madhya Pradesh estime que la réhabilitation des victimes est l’un des programmes de réhabilitation les plus réussis jamais entrepris par aucun gouvernement dans l’histoire des désastres industriels », prétend ainsi M. Bhupal Singh, haut responsable du Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department. « Sur le plan médical, nous avons réussi à contenir les conséquences du désastre. Aujourd’hui, l’aide est suffisante. »

Responsable médical dans le même département, le docteur B. S. Ohri partage l’analyse de son supérieur. « Les maladies dues aux MIC correspondent à un épisode précis de la catastrophe, un problème réduit. Graduellement, les gens ont recouvré leur santé, et, aujourd’hui, la situation est confortable, il n’y a plus d’urgence. » D’ailleurs, avec 31 hôpitaux et dispensaires gouvernementaux pour un total de 634 lits, le docteur Ohri estime même que l’offre publique de soins est trop importante pour les 500 000 personnes affectées par la catastrophe.

Autre vision au Nehru Hospital, à quelques mètres à peine du site d’Union Carbide, où les files s’allongent devant les guichets : 4 000 patients seraient ainsi reçus chaque jour, estime un docteur orthopédiste. Néanmoins, le docteur en chef n’en démord pas : « De 1987 à 1989, 362 000 personnes ont été examinées, et 95 % d’entre elles soit n’étaient pas malades, soit l’étaient, mais temporairement. Ce sont les observations des docteurs. La perception des ONG est différente, mais leurs intérêts aussi. »

A visiter plusieurs quartiers proches du site d’Union Carbide, toutes les victimes rencontrées, sans exception, se plaignent pourtant toujours de douleurs épuisantes, de problèmes respiratoires, de maladies neurologiques, de dépressions... et de soins inefficaces. Le docteur Ohri a son idée sur la question : « Les gens vite fatigués ? Il arrive qu’avec des menstruations trop fortes, ou des infections rectales, les personnes se sentent en effet vidées... » Les problèmes respiratoires ? L’impossibilité d’effectuer des travaux lourds ? « Ils essaient d’attirer la sympathie, l’attention, en parlant aux journalistes. » Le docteur Ohri ne prononcera pas le mot « tricheur » ou « simulateur », mais l’insinuation est claire.

On le devine, le dialogue entre les victimes et les autorités indiennes, basé sur une telle défiance, se transforme dès lors en d’âpres négociations. Qui risquent malheureusement de se prolonger. En août 1999, le nom d’Union Carbide Corporation a disparu lorsque, rachetée pour 9,3 milliards de dollars, la multinationale a fusionné avec Dow Chemical. Ce coup de baguette magique entend faire disparaître toute personnalité juridique censée répondre des négligences mortelles qui ont provoqué la fuite de gaz. Pendant ce temps, une seconde génération de victimes voit le jour à Bhopal. Soit des enfants de la catastrophe, soit des victimes de l’eau, via le sol infesté de produits chimiques.

« L’usine a empoisonné le sol, non pas suite à la catastrophe de 1984, mais du fait de son activité quotidienne pendant des années, explique Mme Vinuta Ghopal, de Greenpeace India. Les rapports d’Union Carbide eux-mêmes suggèrent que la contamination est telle qu’il faudrait agir immédiatement. Des tests du gouvernement sont parvenus aux mêmes conclusions. » Des métaux lourds ont été décelés dans l’eau : zinc, cuivre, plomb, nickel, mercure, parfois à un niveau jusqu’à six millions de fois supérieur à la présence naturelle de ces éléments dans les sols. Ces métaux lourds ont aussi été retrouvés dans le lait maternel, macabre relais de souffrances entre les générations.

Vingt mille personnes sont ainsi exposées à l’eau empoisonnée. Le 7 mai 2004, la Cour suprême indienne a décrété qu’il fallait immédiatement les approvisionner en eau potable. Des réservoirs de 1 000 litres ont bien été installés le long des quartiers touchés, mais la logistique ne suit pas. A Atal Ayub Nagar, M. Moham Kumar boit l’eau tirée du sol contaminé : « Cela m’importe peu, je n’ai pas d’autre choix, l’eau des réservoirs est insuffisante. » M. Murlidhar-Sahu et sa famille évitent de faire de même, « mais, pendant la saison sèche, l’eau potable manque, et il faudrait alors marcher 2 à

Une coalition d’ONG locales et internationales a lancé la Campagne internationale pour la justice à Bhopal (ICJB), pour mettre un terme à cette lutte sans fin. Parmi leurs revendications, les victimes réclament l’extradition et le jugement de M. Warren Anderson, président d’Union Carbide Corporation au moment du drame. « Il a plus de 80 ans ? Et alors ?, s’exclame Nittin, qui avait 2 ans en 1984. Dans chaque maison, il y a un mort. C’était sa responsabilité d’éviter ce drame. » Pour M. Sattinah Sarangi, juger M. Anderson serait un signal fort aux entreprises à travers le monde.

Autre priorité de la campagne : la décontamination immédiate du site par Dow Chemical. Depuis vingt ans, l’épave de l’entreprise gît dans la ville comme une insulte aux survivants : une usine poubelle, rouillée, envahie par la végétation. Des sacs et des bidons éventrés traînent sur le sol tandis que des bacs à ciel ouvert portent la mention « Sevin Residue » – le Sevin étant le pesticide produit alors par Union Carbide. Plusieurs études, gouvernementales, d’ONG et de Dow Chemical, ont reconnu la haute pollution du site et, découlant de ce constat, l’empoisonnement de l’eau des nappes phréatiques avoisinantes. « Nous n’avons pas la technologie pour nettoyer ce site, précise Mme Vinuta Ghopal. Et pas question d’utiliser l’argent des compensations pour le faire. »

Enfin, la campagne demande une juste reconnaissance de toutes les victimes. Celles du gaz, bien sûr, mais aussi leurs enfants et, aujourd’hui, les victimes de l’eau. Tant sur le plan financier que social. Avec un suivi médical des nouvelles générations pour prévenir toute maladie génétique.

Dans ce combat des David contre le géant chimique, il ne fait pas de doutes que l’acteur à convaincre est l’Etat indien. Ambigu depuis vingt ans, il cherche à soigner son peuple tout en dédouanant la multinationale de ses responsabilités pour ne pas effrayer d’autres investisseurs. « Que signifie la croissance d’un pays si elle se bâtit sur la santé d’une population malade ?, s’insurge M. Sattinah Sarangi. L’Inde et la Chine sont les destinations favorites des entreprises chimiques. Leur nombre augmente trois fois plus en Inde que la moyenne internationale. Il est aujourd’hui potentiellement plus plausible d’avoir une catastrophe chimique qu’en 1984. D’ailleurs, fin août 2004, il y a eu un incident chimique à Eloor, et le gouvernement ne savait pas comment y répondre. Les sauveteurs sont d’abord venus avec des bandages. Pour une catastrophe chimique ! » Avec un sourire las, il ponctue : « Nous n’avons rien appris... »

Ce pourrait être l’amère conclusion du cas Bhopal. Mais Sattinah la refuse en bloc. « Nous sommes de plus en plus nombreux à lutter pour une réelle justice. » Mmes Rasheeda Bee et Champa Devi, deux porte-drapeaux des victimes, viennent d’ailleurs d’être récompensées cette année pour leur lutte par le Goldman Prize, considéré comme le prix Nobel de l’environnement. Mme Vinuta Ghopal décèle l’espoir de jours meilleurs dans cette détermination. « Ces militantes et bien d’autres sont un exemple, et ils démontrent qu’au bout du chemin il y a des victoires. Ils ont reçu des compensations parce qu’ils se sont battus. Et le combat se poursuit parce qu’ils gardent la flamme en vie. Je pense que ce 3 décembre 2004, c’est eux que nous célébrerons avant tout. » ».